„ … in der Gewißheit, daß ich für meine Idee starb.“* - Zur Online-Veröffentlichung von William Zipperers versteckten Büchern

Zu William Zipperers Büchersammlung

Anfang 1933 hatte sich Deutschland innerhalb weniger Wochen dramatisch verändert. Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar begann das NS-Regime mit dem systematischen Abbau demokratischer Rechte. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung setzte am 28. Februar zentrale Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsrecht außer Kraft – ein permanenter Ausnahmezustand, der den Weg für Verhaftungen, Zensur und politische Verfolgung ebnete. Besonders massiv traf dies Kommunistinnen und Kommunisten. Noch vor der Reichstagswahl am 5. März 1933 wurden tausende KPD-Mitglieder verhaftet, Parteibüros durchsucht und politische Schriften beschlagnahmt. Der Vorsitzende der Partei, Ernst Thälmann, wurde bereits am 3. März festgenommen. Am 8. März erklärte der Reichstag alle 81 KPD-Mandate für erloschen – damit war die Partei de facto aus dem Parlament ausgeschlossen. Gleichzeitig begann die Verfolgung kommunistischer und linker Betriebsräte, Jugendorganisationen und Zeitungen. In vielen Städten wurden provisorische Lager eingerichtet, in denen KPD-Mitglieder ohne Anklage interniert wurden – der Vorläufer der späteren Konzentrationslager. Parallel dazu leitete das NS-Regime auch die Gleichschaltung der Gewerkschaften ein. Betriebsräte wurden unter Druck gesetzt oder abgesetzt, die freie gewerkschaftliche Betätigung massiv eingeschränkt. Dann, am 1. April 1933, organisierte die NSDAP den ersten reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Kanzleien und Praxen – begleitet von Hetzparolen, Gewalt durch SA-Schläger und öffentliche Einschüchterung. Diese Tage zeigten deutlich das menschenverachtende Gesicht der faschistischen Herrschaft.

Inmitten dieser Repressionswelle traf William Zipperer, Kommunist, Funktionär und Widerstandskämpfer aus Leipzig, eine bedeutsame Entscheidung: Er versteckte seine Bücher. Diese Bücher waren für ihn mehr als bloße Schriftstücke – sie waren das gesammelte Wissen des proletarischen Kampfes, die Theorie und Praxis des Widerstands gegen Ausbeutung, Faschismus und Reaktion. Doch sie waren nicht nur politische Kampfschriften, sondern auch Ausdruck der wissenschaftlichen Methode des Marxismus. Der historische Materialismus bildet den methodischen Kern der Werke: Von Bucharins "Theorie des Historischen Materialismus", die die dialektische Entwicklung der Gesellschaft aus den materiellen Produktionsverhältnissen herleitet, über Max Adlers "Klassenkampf gegen Völkerkampf", das die marxistische Geschichtsanalyse gegen bürgerlich-nationalistische Deutungen verteidigt, bis hin zu Franz Mehrings "Geschichte der deutschen Sozialdemokratie", die die Klassenkämpfe in Deutschland im Licht der materialistischen Geschichtsauffassung analysiert. Auch Cunows "Marxsche Geschichte-, Gesellschafts- und Staatstheorie" zeigt, wie der Marxismus die Entwicklung politischer Institutionen aus den ökonomischen Bedingungen ableitet, während Radeks "Die Außenpolitik Sowjet-Russlands" die imperialistischen Widersprüche der kapitalistischen Staaten und ihre Rolle in der Weltgeschichte aufdeckt. Eine Sammlung von historisch-politischen Jahrbücher von Gottlob Egelhaaf, obwohl nicht explizit marxistisch, sind ein Dokument der historischen Analyse von Krisen und Umbrüchen und liefern das empirische Material für eine wissenschaftliche Untersuchung der Geschichte des ersten Weltkriegs und der folgenden Klassenkampfe, sowie erfolgreicher und gescheiterter Revolutionen dieser Zeit. Diese Werke waren also nicht nur politisches Agitationsmaterial, sondern Werkzeuge, um die Wirklichkeit in ihrer Bewegung zu erfassen, Widersprüche zu erkennen und darauf aufbauend revolutionäre Praxis zu entwickeln.

Zipperer erkannte die Zeichen der Zeit. Kommunisten wurden massenhaft verhaftet, KPD-Büros gestürmt und Parteimitglieder in KZs verschleppt. In dieser Situation entschied Zipperer, das ideologische Erbe der revolutionären Bewegung zu bewahren – für eine Zeit, in der es wieder gebraucht werden würde. Er wickelte die Bücher in Zeitungen vom 1. und 2. April 1933 ein und versteckte sie auf dem Dachboden seines Hauses. Es war eine Tat der Weitsicht und des Widerstands, ein bewusster Akt gegen die beginnende faschistische Zerstörung der kommunistischen und linken Bewegung – ein Akt gegen die Barbarei.

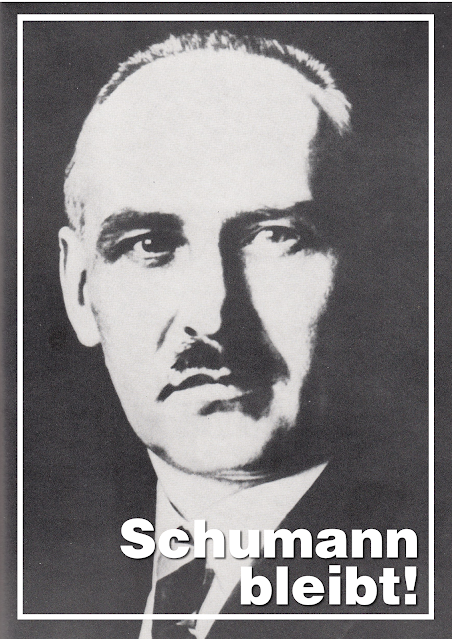

Doch Zipperer selber war nicht nur Bewahrer revolutionären Wissens, sondern auch ein aktiver Widerstandskämpfer. Er schloss sich der kommunistischen Schumann-Engert-Kresse-Gruppe an, einer der bedeutendsten Widerstandsorganisationen gegen die Nazi-Diktatur. Gemeinsam mit Genossinnen und Genossen organisierte er Sabotageakte gegen die Rüstungsindustrie und betrieb illegale politische Arbeit. Für diesen unermüdlichen Kampf gegen den Faschismus wurde er verhaftet, zum Tode verurteilt und schließlich am 12. Januar 1945 von den Faschisten in Dresden hingerichtet. Sein Leben und sein Tod stehen für den unbeugsamen Widerstand gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Reaktion.

Über 90 Jahre lang blieben die Bücher unentdeckt, bis sie kürzlich bei Bauarbeiten auf dem Dachboden seines ehemaligen Wohnhauses gefunden wurden. Die Stadt Leipzig nahm sich des Fundes an, präsentierte ihn in einer Ausstellung und erklärte ihn zum "historischen Schatz". Doch dieser Umgang wirft Fragen auf: Während man das Resultat seines Widerstands öffentlich inszeniert, wird die politische Überzeugung, die ihn dazu trieb, weitgehend entpolitisiert. Die Realität, in der Zipperer handelte – ein aktiver Kommunist im Widerstand gegen Faschismus und Kapitalismus – wird in den Hintergrund gedrängt. Das KPD-Verbot von 1956 gilt bis heute und viele Genossinnen und Genossen, die in den Folterkellern der Faschisten saßen, wurden in der BRD erneut inhaftiert. Revolutionäre kommunistische Politik wird weiterhin unterdrückt, überwacht, verfolgt oder diffamiert. In diesem Kontext wirkt das offizielle Gedenken der Stadt wie ein Versuch, den Inhalt seines Widerstandes zu entkernen, um das Andenken gefahrlos zu verwalten.

Unser Anliegen ist es daher, das Vermächtnis Zipperers nicht im Museum verstauben zu lassen. Die Bücher, die er mit Bedacht auswählte und verbarg, sollen erneut gelesen, studiert und diskutiert werden – nicht als historische Kuriosität, sondern als Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Deshalb veröffentlichen wir die Inhalte dieser Sammlung vollständig online, zugänglich für alle.

Diese Veröffentlichung ist mehr als ein digitales Archiv – sie ist ein politischer Akt. Ein Akt der Aneignung, der Bewahrung und der Weitergabe. Wir folgen damit dem, was Zipperer mit seinem Handeln bezweckte: das Wissen der Bewegung zu sichern – für kommende Kämpfe.

Die Geschichte ist nicht vorbei. Lest, lernt und kämpft.

Zu William Zipperers Büchersammlung

* Aus dem Abschiedsbrief von William Zipperer